La poesia racchiusa in un brano è determinata da una vincente combinazione di fattori: un testo solido, melodia godibile e, ciliegina sulla torta, un titolo da scolpire nella memoria.

Citando solo alcuni esempi di casi in cui il titolo scelto rappresenta un’anticipazione del pezzo, se non quasi una spiegazione dello stesso, basti pensare ad How To Disappear Completely (and never be found) dei Radiohead, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want degli Smiths, o, ancora, Several Species Of Small Furry Animals Gathered Together In A Cave And Grooving With A Pict dei Pink Floyd.

Anche la scelta del titolo più adatto è una forma di composizione, un processo creativo nel disegnare una cornice attorno all’opera finita. Nel mondo del pop 2.0, tuttavia, sembra quasi che quest’attività sia passata in secondo piano, riassumendo il titolo di una canzone in una sola parola, magari comodamente estrapolata dal ritornello. E allora via all’elenco: Work, Sorry, Hello, Formation, Bounce, Alive.

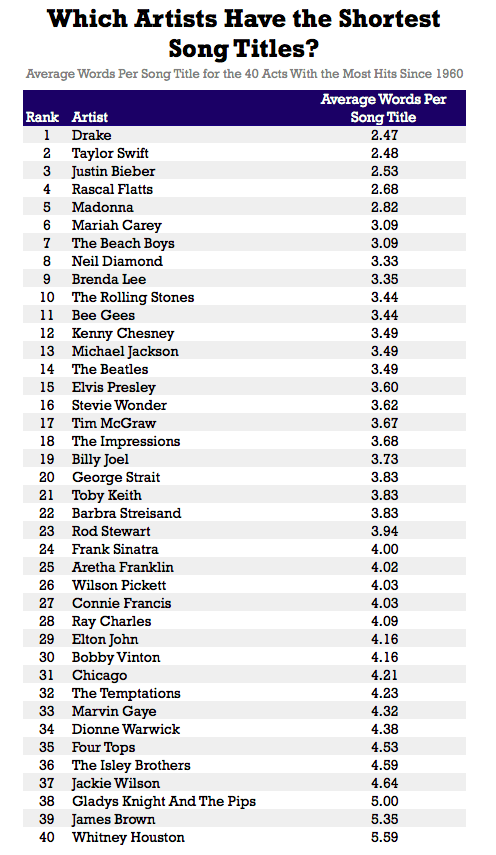

Stando ad una stima eseguita dal sito Priceonomics analizzando la Billboard Top 100, la possibilità che il titolo di un brano sia composto da un’unica parola è due volte maggiore rispetto ai successi degli anni Sessanta. Confezionando hit frettolose di raggiungere la vetta delle classifiche, la parola chiave diventa fondamentale: rapida, semplice e replicabile come un marchio di fabbrica.

Nonostante non manchino ipotesi di titoli concisi anche nel passato, questi erano estremamente meno frequenti, costituendo l’eccezione alla regola. L’inversione di tendenza è cresciuta negli anni, in particolar modo nel trentennio 1960-1990, per esplodere all’alba del nuovo millennio. Le ragioni non sono difficili da immaginare, considerando il progressivo calo delle vendite degli album, in confronto all’avvento dello streaming su Internet delle tracce, in particolar modo dei singoli di lancio. Sono questi ultimi ad essere maggiormente promossi, e la compressione del titolo in una parola aiuta a renderli più vendibili, richiedendo meno sforzo di memorizzazione. Impossibile cancellare quello che diventa un tormentone, quando il titolo viene ripetuto venti volte nel corso della canzone.

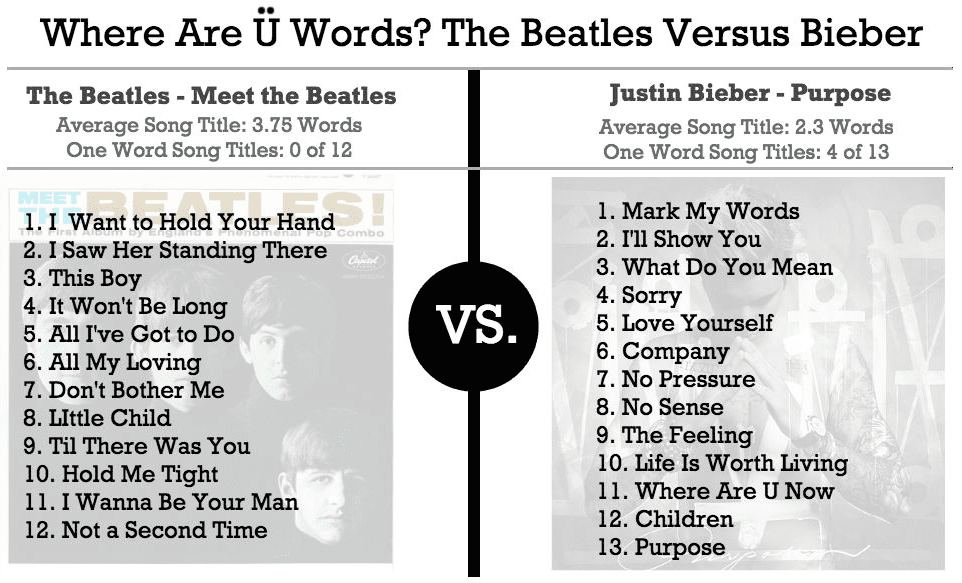

Justin Bieber ne è la prova vivente: il suo ultimo album, Purpose, contiene tredici pezzi i cui titoli confermano una media di due, massimo tre parole ciascuno. A confronto con un classico dei Beatles, il disco Meet The Beatles, la differenza è imbarazzante.

Ma Bieber non è l’unico a striminzire il più possibile. Pagella negativa anche per Drake, Taylor Swift, Madonna.

Immaginando l’industria musicale come una catena di montaggio, in cui si producono in serie elementi tutti identici nel tempo più breve e con la minor fatica ottenibile, sveltire la stesura di una tracklist con una parola soltanto sembra una soluzione invitante.

A perderci, però, è la magia del tutto.

E voi, da che parte state?