Noel e Adrian concepiscono dodici figli che partoriscono poi uno alla volta a distanza di poco tempo l’uno dall’altro in una casa di campagna costruita fra la fine del secolo scorso e l’inizio del secolo nostro.

Non ho la minima idea di chi dei due abbia inseminato e chi successivamente partorito, ma sappiamo bene che questo non è il punto. I figli dei due sono tutti musicisti, di quelli col filo d’erba tra i denti che suonano la chitarra solo dopo la mietitura giusto perché solo allora, sostengono, possono concedersi un momento di meritata pausa. Meritatissima mi vien da dire.

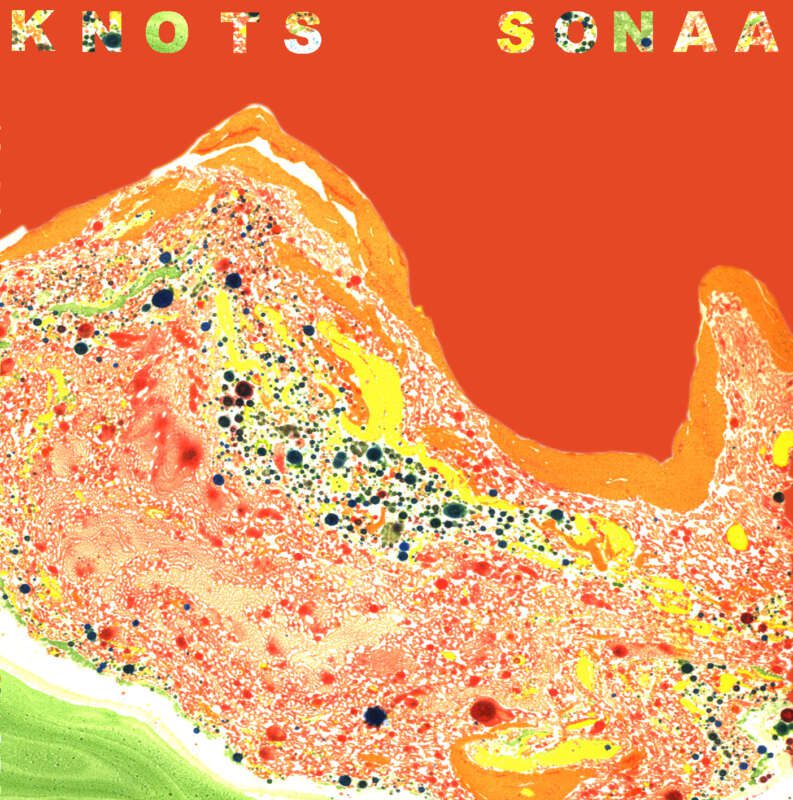

“Knots” è il secondo album della band, un disco morbido, sincero, che s’inserisce oggi in quel macro filone che chiamerei umilmente “della ripetizione differente”, a prova del fatto che la linea del tempo è una spirale, no di certo una linea.

Capire che le radici di un disco del genere si trovano scavando tra i sessanta e i settanta del novecento, magari puntando il compasso su Harvest e il caro Neil Young, è un attimo.

Ripetizione quindi; sì, ma differente. Ci sono cose in questo disco che Neil Young non si sarebbe manco sognato (e non se le sogna manco ora), figlie del secolo nostro, dell’incerto postumo.

Il disco è bello. Vi porta via, non c’è niente da fare. Le dita sulla chitarra ad arpeggiarla tutta, archi che spuntano fuori come lenzuola in aria, un discorso con la voce che ci si poggia sopra, ed altre voci che l’accompagnano, e colpi di tamburo a scandirgli il passo.

È soffice soffice, e sopra ad ogni altra cosa è sincero, tutti e dodici, sul campo dopo il raccolto, con in terra violini, viole e violoncelli, a trascinarti per i piedi, tu sulla schiena a graffiarti dolcemente.