Chi scrive ha consumato i solchi di Born to Die e lo considera ancora uno dei migliori album pop degli ultimi anni. Il debutto di Lana del Rey, fu Lizzy Grant, fu May Jailer, al secolo Elizabeth Woolridge Grant ha dovuto il suo successo planetario ad una serie di intuizioni felici, figlie di un ponte costruito ad hoc fra la musica leggera fatta per scalare le classifiche e una pretesa attitudine indie, trascinate dal filo conduttore della nostalgia e dalle pene d’amor perdute messe in musica e video in maniera più o meno erotica; il tutto sotto la costante patina di un vintage che, a guardarlo bene, appariva solamente invecchiato ad arte. A completare il quadretto la costante fascinazione per Nancy Sinatra, per i ragazzacci tatuati e una vita libera e selvaggia che forse la nostra non ha conosciuto mai, ad essere maligni. Sulla credibilità di questa figura si sono sprecate tante parole quante se ne sono sprecate sull’autenticità delle sue labbra, tanto che non vale la pena spenderne altre qui.

A modo suo diva e antidiva tra le stelle del pop contemporaneo, dal 2012 Lana ha vivacchiato furbamente tra la ri-edizione del primo album e vecchi brani, demo, versioni alternative, idee scartate condivise febbrilmente nel sottobosco dei fan. L’incontro col destino è però inevitabile e, sopravvissuti al mare di hype che ne ha preannunciato l’uscita, eccoci di fronte a Ultraviolence.

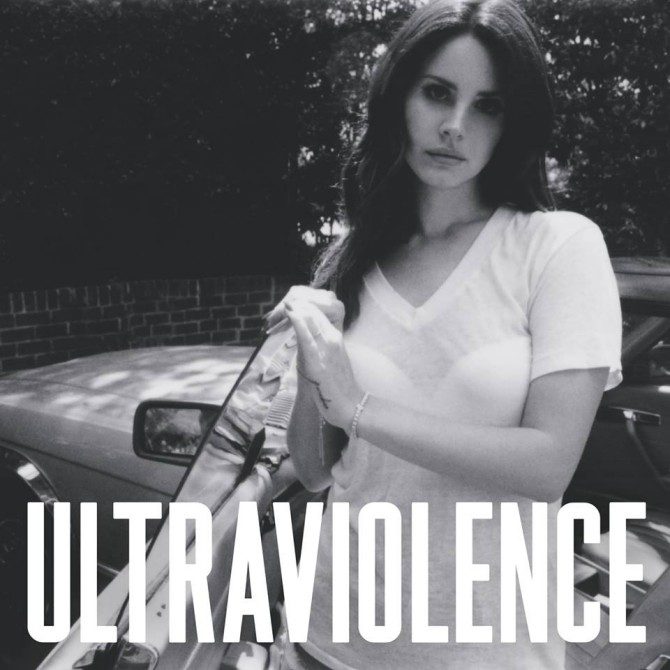

Sempre lei in copertina, in un bianco e nero ben diverso dalla composizione cromatica di Born to Die ma con la medesima espressione austera. I toni sono cambiati anche nella musica e lo si nota sin dalle prime note. La produzione di Dan Auerbach ha prediletto un approccio completamente diverso al passato: spariti i toni lussureggianti e decadenti di una National Anthem o Dark Paradise, la musica questa volta si adatta alle tematiche trattate, prendendone la forma. Ascoltare la prima traccia, Cruel World, significa trovarsi sette minuti di lamenti e sussurri un po’ redneck Got your bible, got your gun e un po’ biker Because you’re young, you’re wild, you’re free, sempre guardando dal punto di vista di una Lolita maliziosa e viziosa (si faccia attenzione al tono di voce infantile usato per parlare di candy & heroin: Lana hai 28 anni, basta per piacere). Cruel World non funzionerebbe male se non fosse per la durata eccessiva, sette minuti che potrebbero benissimo essere tre e mezzo.

Il brano seguente e titletrack è finito nel mirino della critica sia per il testo, accusato di glorificare la violenza domestica subita dalla protagonista, che per i meriti musicali; gli archi e le linee vocali sovrapposte del ritornello fanno il grosso del lavoro per rendere Ultraviolence orecchiabile, ma mancano emozioni forti e a conti fatti perde il confronto con Born to Die, che godeva di ben più personalità.

Shades of Cool racconta ancora una volta di un misterioso amante, un uomo elusivo e freddo che da solo tiene in pugno lei fra tante altre. I riferimenti al colore blu (come gli occhi di lui e come sinonimo in slang per la tristezza), ad un amore non corrisposto, il mood da ambiente buio e fumoso fanno cadere la maschera e Shades of Cool si rivela quasi come un’eccelsa e rispettosa reverenza a Blue Velvet, coverizzata l’anno scorso per la pubblicità di H&M. Il cantare si fa etereo e arioso ma disperato nell’accettare il cuore di ghiaccio del proprio amato, impossibile da penetrare. Altrettanto sfuggente, più distante è Brooklyn Baby, discreta prova ma leggermente inferiore per intensità.

Vibrazioni anni ’60, cambi di tempo, sensibilità à la Jefferson Airplane nell’etere: tutto questo in West Coast, che a livello di feeling sonoro si stacca nettamente dal resto dell’album e riesce correttamente il giochino di fare un brano con lo sguardo smaccatamente volto al passato ma che piacerà anche ai fanatici del beach pop contemporaneo. Qui per deliziarvi un bellissimo scatto, un po’ botticelliano, rubato dal backstage del video. Qui invece Lana stava per affogare.

Sad Girl è, purtroppo, un episodio semplicemente imbarazzante: la voce di Lana, che manca in toto di carisma, amplifica la propria piattezza in un ritornello angosciante. Il dichiararsi lamentosamente “sad girl, bad girl” diventa dopo poco irritante e mette a nudo la mancanza di emozioni che invece vorrebbe trasmettere. La strumentazione in secondo piano non distrae da questa vistosa mancanza, si salvano solo le parti di chitarra che si fanno notare già nei primi secondi con brevissimi accenni psichedelici.

Per di più la differenza con la successiva Pretty When You Cry quasi non si sente e ciò non vuole essere certo una nota di merito. Qualcuno però potrebbe drizzare le orecchie allo stridulo assolo che accompagna gli acuti di Lana sul finale: personalmente mi ha riportato alla memoria i peggiori episodi masturbatori dei Guns n’ Roses sui due Use Your Illusions (potrebbe non essere un’intuizione sbagliata vista la supposta frequentazione di Lana con quel relitto umano di Axl Rose e perfino una delle bonus track chiamata Guns And Roses).

Il trittico di canzoni successivo, apparentemente unito dalla comunanza dei titoli, viene inaugurato dalla batteria secca e distante di Money Power Glory, opera del polistrumentista e produttore Greg Kurstin. E per poco sembra di trovarsi davanti a un ascolto soddisfacente: per fortuna (ci mancherebbe altro, a questo punto) basta veramente poco per mandare tutto affanculo: il refrain, infarcito dai soliti proclami da arrampicatrice sociale disposta a tutto, squarcia un’atmosfera che sembrava finora ben congegnata lasciando aperto un varco senza una sua ragione d’essere. Tutto accompagnato da una bella caciara chitarristica dopo il terzo minuto (che fa semplicemente a botte con la voce sussurrante) ed ecco un’altra possibilità di far bene che sfuma nel mediocre. Fucked My Way Up to the Top, oltre ad un titolo e a un testo troppo espliciti per risultare provocatori, si segnala davvero per poco altro.

Qualcosa di buono per il nuovo corso affiora con Old Money, ballatona orchestrale che riesce finalmente a smuovere gli animi. Nessun sobbalzo strumentale o vocale, ma una corsa in slow motion di Lana verso il suo solito cinico, distante innamorato. Per onestà va scritto come parte della bellezza deriva anche dal debito pesante che Old Money ha nei confronti del Love Theme di Romeo e Giulietta di Zeffirelli, composta dal nostrissimo Nino Rota.

Per finire The Other Woman; una cover inaspettata di un classico minore del repertorio blues al femminile. Eppure, se questa ennesima novità all’inizio può far sollevare più di un sopracciglio, si dimostra in realtà un lento da manuale, nel quale la patina di Lana risulta molto più opaca del solito. Il suono, volutamente sporco e retrò, vede una pedal steel guitar e un sassofono che accompagnano gli ultimi gorgheggi malinconici, quasi cantati con voce spezzata, della chiusura di un album che poteva concludersi molto peggio.

Non sono deluso dal fatto che Lana del Rey non abbia fatto un Born to Die versione 3.0, non sono deluso dal nuovo stile. Sono invece profondamente annoiato da buona parte delle canzoni presenti su questo Ultraviolence: più volte servirebbe l’azione di un’accetta a tagliare netto perché da “pop adulto e maturo” non diventi “pacco”. Più volte servirebbe uno scossone generale per risvegliare l’album dall’accidia, dal torpore nel quale giace con fare languido e imbronciato. Ultraviolence, sicuramente lontano dall’essere un canto del cigno, rimane un album che dei propri errori soffre, e parecchio. Lana scendi dalle nuvole, per favore.

Traccia consigliata: West Coast.