Il ritorno dei Kula Shaker non è una di quelle reunion da includere nel fenomeno a cui stiamo assistendo da qualche anno a questa parte, o per meglio dire non lo è propriamente.

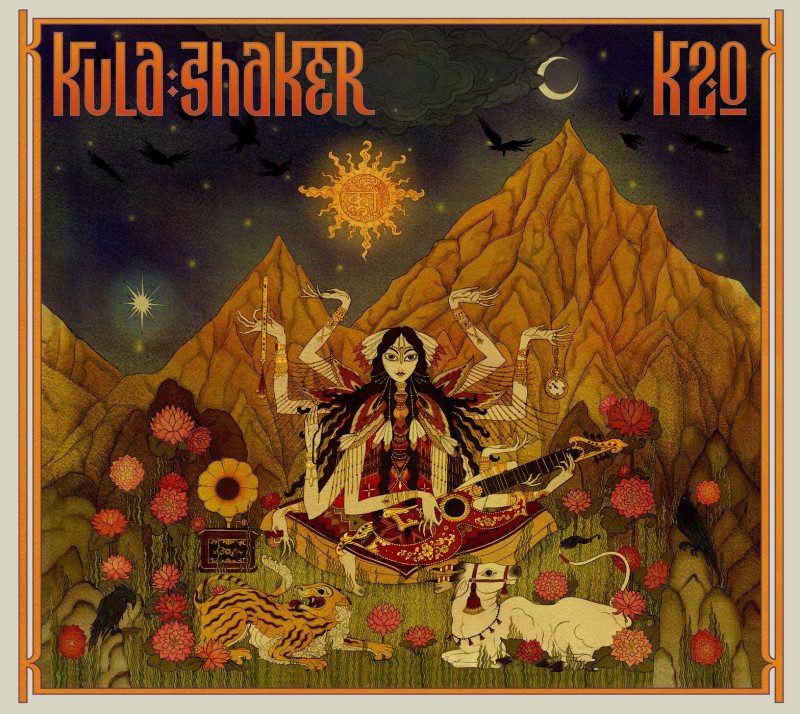

Il ricongiungimento artistico di Crispian Mills e soci era già avvenuto nel 2007, seguito da due album sottotono e di nuovo da alcuni anni di silenzio, ma senza scioglimenti formali. I cinque inglesi tornano ora con un disco dal nome che la dice lunga, omaggio più che esplicito a quell’esordio del 1996 intitolato semplicemente K, le cui fascinazioni esotiche sorpresero una scena satura di brit-pop. I Kula Shaker sanno esattamente da dov’è che bisognerebbe ripartire, e il ventennale del debut probabilmente è solo un (ottimo) pretesto, perchè se c’è un momento storico azzeccato per tornare alla ribalta per gli artisti nati pre-internet è esattamente quello che stiamo vivendo.

Nel 2008 il tour di Strangefolk passava per l’Italia per la seconda volta, ed io mi ritrovavo dentro a un tendone puzzolente alla periferia di Torino, ad ascoltare una band che conoscevo solo grazie ai dischi che rubavo ad amici più grandi di me, gli stessi che mi avevano trascinata là, ad abbassare l’età media di un pubblico entusiasta di poter fare un tuffo nel passato della propria adolescenza. Vi sembra ieri? Eppure era un mondo senza Spotify, e a riempirsi le orecchie della discografia di band datate (ma non sufficientemente da diventare cult imprescindibili) non ci pensava quasi nessuno. Per la riuscita di un’operazione di reunion non si poteva contare sull’hype generato dai nuovi canali oggi a disposizione e alimentato sui social network da giovani followers a cui bastano un paio di ore su Wikipedia per diventare impropriamente nostalgici. La cerchia dei seguaci di Mills e compagni era ancora la stessa di dieci anni prima, con poche possibilità di infoltirsi, anche perchè la propensione all’acustico di Strangefolk non si era rivelata la mossa migliore.

Si torna quindi alle origini, con il primo singolo in apertura del disco (Infinite Sun) che punta dritto ad oriente, così come Hari Bol (The Sweetest Sweet): esercizi di stile pregevoli, che sottintendono l’irripetibilità dell’episodio Govinda.

Il tentato revival è meno palese altrove, in brani dalle ispirazioni più disparate. Il country psych à la Mumford and Sons si affaccia della nenia fischiettata di High None, mentre il folk rock più puro accompagna posizioni politiche (esposte fin troppo educatamente) in Death of Democracy. Le ballad tradizionali non mancano: Oh Mary ha un retrogusto esotico, Here Come My Demons è classic rock avvolgente in tre atti lunatici. In K 2.0 convivono creature che si guardano di soppiatto, come l’americanissimo retro funk di Get Right Get Ready e una Holy Flame che sembra uscita dagli archivi dei Blur più pop.

Mills è un songwriter talentuoso quando si tratta di introspezione, oltre che conscio del fatto che i Kula Shaker che ricordiamo più volentieri sono quelli fatti di psych pop e spiritualità indiana, ma quella di K sembra un’intuizione che ha esaurito il proprio potenziale. Le tracce della versione 2.0 hanno la faccia di un campionario delle evoluzioni possibili, slegate tra loro, col pericolo di autocitazionismo sempre in agguato. Il tempismo è tutto, anche coi dischi ben fatti.

Tracce consigliate: Infinite Sun