“Come down into the darkness” è una delle poche strofe chiaramente percettibili di Irreal, una frase che serve da monito e da collante per tutto l’album: la voce disturbante di Brian Case ci invita a “lasciare ogne speranza,” ma sembra anche suggerirci di godercele un po’, le tenebre in cui stiamo per entrare.

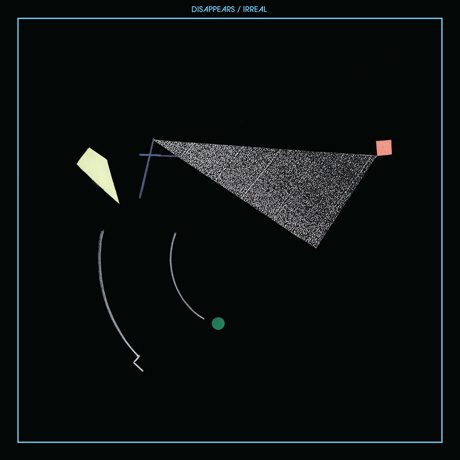

Sebbene di nascita relativamente recente, la band di Chicago ha dimostrato negli anni di non aver mai smesso di ricercare e sperimentare, e con Irreal la ricerca d’identità si fa più cruda ed estenuante: i Disappears lasciano cadere in secondo piano il noise del primo LP, Lux (2010) salutano definitivamente la leggerezza di singoli da tre minuti come Replicate, e rendono ancor più estremi i toni del predecessore Era. Irreal si presenta al pubblico come un disco coeso, dalla struttura geometrica, un disco che affronta i temi del macabro con la coscienza che il macabro è già dentro di noi; un disco che non parla più la lingua dei Sonic Youth (il cui batterista ha militato nella band tra il 2011 e il 2012), ma piuttosto quella degli Swans e anche un po’ di Marilyn Manson.

Irreal è geometrico perché dalla struttura ripetitiva e soffocante: da un lato i crescendo strumentali, con tracce che quasi ricordano il live looping caro ad artisti come Owen Pallett, in cui il brano è aperto in modo minimalista da un solo strumento, al quale se ne aggiungono man mano di altri, per culminare infine in un’esplosione; dall’altro, la voce di Case, che scandisce il ritmo e la direzione mentale dell’ascoltatore. Sono queste le due colonne portanti del disco, che guidano e progettano gli spazi dell’ascoltatore, ma che a tratti limitano la profondità proiettata e proiettabile dell’album stesso.

Chiaro esempio del binomio crescendo-voce è l’incalzante Halcyon Days, in cui è la batteria che dà corpo al brano, restando immutata per sei minuti, passando in secondo piano con l’entrata graduale delle chitarre distorte e, nella seconda parte, della presenza vocale di Case. Irreal è un album che quasi non ha testi, e i pochi che ci sono hanno principalmente funzione catartica: Brian affronta il tema della memoria (Another Thought, Mist Rites) semplicemente attraverso l’uso della parola stessa; poche sillabe, ripetute come un mantra, che si sovrappongono e si rincorrono. Poi non c’è bisogno di altro, perché l’invito ad ammirare l’oscurità del mondo (Navigating the Void) ci convince non solo a navigare, ma anche ad arredare il pezzo di vuoto che ci è stato ritagliato.

Irreal, però, ha come colpa quella di ritagliarsi quello spazio quasi con superbia, col risultato che quel senso di soffocamento che apprezzeremmo in un disco dei Nine Inch Nails diventa eccessivo nelle mani dei Disappears; il crescendo strumentale a tratti ci sta stretto, soprattutto quando la ricercatezza del suono lascia invece spazio a un po’ di stanchezza (I_O, OUD).

Sono 45 minuti di ricerca, quasi scientifica, e li sentiamo tutti. Brian Case ci ha presi per mano, la catarsi c’è stata; ma risorgendo dalle tenebre, riguardando indietro, il dubbio sorge: ne è valsa davvero la pena?

Traccia consigliata: Halcyon Days.