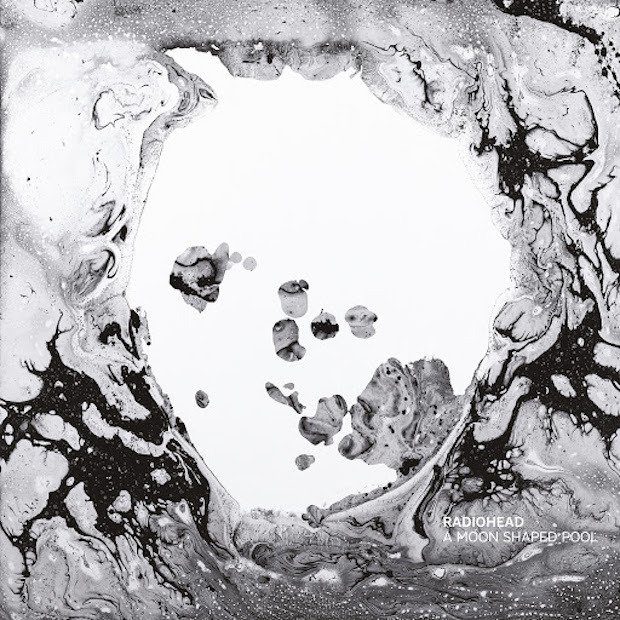

In questi ultimi tempi se ne sono lette di ogni sorta. Giudizi, critiche, elogi, analisi delle strategie di marketing; “sono dei geni”, “sono bolliti”, “sono dei falsi”, “sono noiosi”, “sono i migliori”. Ora che l’incendio ha smesso di divampare, ora che la fiamma continua ad ardere senza far male, ora che rimane solo una luce a guidarci senza accecare, abbiamo deciso che era giunto il momento giusto per parlare di A Moon Shaped Pool, il nono lavoro discografico dei Radiohead.

A Moon Shaped Pool è un album sicuramente non immediato; richiede tempo, voglia, molti ascolti attenti. È anche difficilmente inquadrabile o accostabile alle varie fasi della carriera della band e in quest’ottica sembra, perché no, creare un nuovo universo. Lontano tanto dal rock chitarristico degli esordi quanto dagli echi cerebrali dei progetti paralleli di Yorke, tanto dal recente asettico minimalismo quanto dalla equilibrata perfezione elettronica dell’età dell’oro, A Moon Shaped Pool è a tutti gli effetti nuova linfa vitale. Ci sono gli archi, un’elettronica mai invasiva, chitarre acustiche delicate ma anche elettriche più incisive in lontananza, pianoforti e sintetizzatori che scaldano il cuore, la forma canzone, la voce di Yorke, la produzione di Godrich. C’è tutto l’occorrente per un ottimo disco.

Si parte con il primo singolo estratto, Burn The Witch: un ipnotico ed enigmatico crescendo di archi spalleggiato da strumenti acustici e un accenno di batteria elettronica; a colpire sin da subito sono una gran potenza cinematica, pervasa da accessibili venature pop, che pare esplicitamente figlia dell’estro di Greenwood, e un’umanità tangibile, sfrontata. Agli antipodi musicali, la successiva Daydreaming, secondo singolo, è una ballad in cui il pianoforte e la voce di Yorke creano un indistricabile connubio atmosferico, avvolto ancor più saldamente dai controcanti in reverse e da frammenti di synth fuori tonalità che si abbattono sulla traccia come una pioggia liberatoria; e l’uomo rimane lì, in pace, cullato e sospeso a pochi metri da terra, ad accogliere ed assaporare ogni singolo istante finché gli archi lo destano, dapprima con pazienza e cortesia, e poi con lamentosa prepotenza. Laddove Burn The Witch era la tesi e Daydreaming l’antitesi, Decks Dark è la sintesi: pianoforte e chitarre, drum machine intersecata alla batteria acustica, i Radiohead che tutti conosciamo (con il deus ex machina Godrich a dirigere magnificamente); ad alzare l’asticella della qualità del pezzo troviamo dei cori ascendenti quasi sacrali, gli archi che ormai sono elemento fisso, e un finale inquieto che rimescola nuovamente le carte in tavola: non vi è pace. La ricetta viene riproposta nella successiva Desert Island Disk, un bel giro acustico ripetuto ad libitum, colonna portante di un pezzo che non vuole saperne di decollare ma che si limita a spianare la strada al trittico delle meraviglie. Ful Stop inizia con un climax inquieto, tra basso e ottoni uno statico malessere si adagia nell’ascoltatore e si consolida secondo dopo secondo, mentre tutto scalpita e nell’aria si percepisce qualcosa; dopo tre minuti il terreno è finalmente battuto per l’apertura affidata a batteria e chitarre, un crescendo che sale pur mantenendo un sentimento d’inquietudine: non è liberazione, è l’accettare un passato beffardo, un presente ancor peggiore (“You really messed up this time/All the good times!). Glass Eyes commuove, semplicemente commuove. Tre minuti scarsi di emozioni pianistiche e orchestrazioni toccanti su cui si adagiano tutti i tormenti: ad emergere, sia dalle melodie che dal testo, è lo stato di instabilità e di insicurezza che, in fondo, è intrinseco alla natura umana. La sezione ritmica e le chitarre di Identikit irrompono e strattonano fisicamente l’uomo inerme per ridestarlo, coadiuvate da un’apertura di synth e cori sacrali che mozzano il fiato: “Broken hearts make it rain”; di nuovo però, come sempre, il finale è tutt’altro che rassicurante. The Numbers, tra un piano free e una chitarra acustica, esplora territori più jazzy sino all’ennesimo squarcio che qui sfocia in un movimento d’archi lusinghieri e confortanti, luminosi e speranzosi, accompagnato dalle liriche forse più significative e, in un certo senso, più positive del disco; si prosegue con la meravigliosamente malinconica samba di Present Tense, su cui si posa divina la voce di Yorke. Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man Beggar Man Thief parte elettronica ma si va ben presto a ricongiungere alle sorelle orchestrate magistralmente, questa volta con toni più sinistri. A chiudere tutto troviamo l’arrangiamento minimale dell’arcinota True Love Waits: un pugnale dritto nel cuore, inutile aggiungere altro.

A Moon Shaped Pool non lascia spazio né al passato né al futuro (We are of the Earth/To her we do return/The future is inside us/It’s not somewhere else), è solo ed esclusivamente presente, ora, qui. Al centro vi è l’uomo, la sua condizione caduca, il suo muoversi incerto nel mondo, l’accettazione mai facile della sofferenza, ma con la coscienza di essere ricchi, talvolta, proprio nella fragilità (“We call upon the people/People have this power/The numbers don’t decide/Your system is a lie”).

A Moon Shaped Pool è l’analisi di una contemporaneità sempre più abitata da singole entità, ormai distanti anni luce dal concetto di “animale sociale”, che, per ragioni ad ora sconosciute, si incontrano e si scontrano, gioiscono e soffrono, si amano, si fanno del male. Il percorso dell’esistenza vive nelle trame melodiche uniche dei Radiohead dando vita ad una spirale, ma non discendente né tanto meno ascendente, bensì dolorosamente statica, in cui l’essere umano si trova a vagare senza obiettivi, senza risposte (il video di Daydreaming sembra quanto mai eloquente).

Nella totale mancanza di certezze non ci resta che cercare di abbracciare la flebile luce della Luna riflessa in un misero, effimero, profano specchio d’acqua, sperando in un qualcosa di imprecisato, illudendoci di aver raggiunto la meta, cercando di ignorare le ombre che ci opprimono.

Impareremo mai a volgere lo sguardo? Forse in futuro. Per ora noi stiamo bene qui, tutti insieme, con i nostri difetti, le nostre sofferenze, le nostre ricchezze. Stiamo qui, irrimediabilmente umani.

We’ll take back what is ours

Take back what is oursOne day at a time

Tracce consigliate: Ful Stop, True Love Waits, Identikit, The Numbers