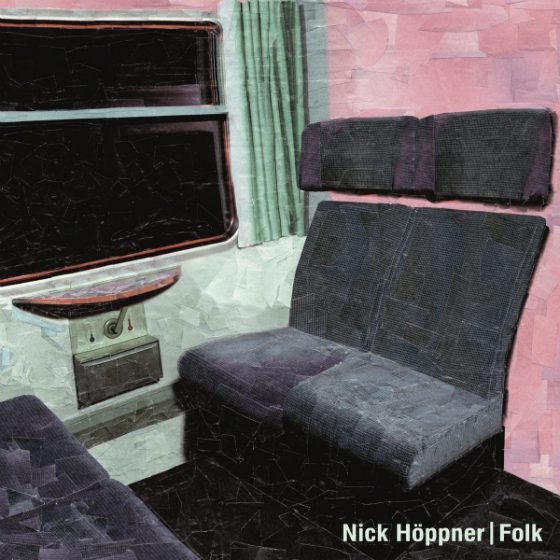

Edward Hopper e Nick Höppner, quasi omonimi e artisticamente eterozigoti. Il primo, pittore realista statunitense; il secondo, produttore con base a Berlino e resident al Berghain/Panorama Bar. Ancora, il primo ha riportato su tela la solitudine dell’uomo americano nel ventesimo secolo; il secondo sottolinea dal canto suo il carattere aggregativo del prodotto musicale e la democraticità imperante oggi nel campo della produzione del prodotto stesso, e intitola di riflesso il suo album d’esordio Folk. La diversità, come ben si può comprendere, non è per cui solo il risultato di una consonante o di una dieresi di troppo. Eppure qualcosa avvicina i due. La cover di Folk, per esempio. Fanno notare gli osservatori attenti, infatti, quanto questa in più parti richiami Compartment C, Car 293, un dipinto dell’allora quasi sessantenne pittore newyorkese. Tuttavia, in questo, ma come in molto altro, è ancora un’impercettibile e sottile distanza ad allontanare le due somiglianti e quasi medesime sagome.

Folk esce naturalmente per Ostgut Ton, la label di proprietà del Berghain. Nato dall’esigenza di superare la declinazione raw del genere techno, l’album porta a riconsiderare la verità assoluta sinteticamente riassunta nella misura 4/4. Il processo evolutivo muove dunque in direzione di suoni sincopati, ritmiche spezzate e di una scrittura meno scontata. E Folk, anche in disaccordo col nome stesso, è in realtà ed infatti spinto dal progresso e per cui poco fedele alla tradizione tramandata, alla rievocazione del passato; per quanto questo possa tuttavia risultare difficile per lo stesso Höppner. L’opener Paws, per esempio, sembra scivolare sotto i piedi in un suono certamente eclettico ma pur sempre chiuso. Lo stesso può dirsi di Out Of o dell’angosciante passo cadenzato di Grind Show. Ma l’espressione ritmica si colora presto, e la componente dark è smentita prima dalla stratificazione deep house di Mirror Image, dall’avvolgente manto disegnato dal synth e dal corpo spesso di drums epidemiche, e poi dal vorticoso suono esteso di No Stealing, dalla percussione liberante e dal sample vocale ampiamente propagato. A più riprese, lo stesso sample, si offre, soprattutto nel cuore del lavoro, a mezzo che spezza la tradizione, che rifiuta qualsivoglia principio dogmatico, in un ripetitività che stordisce (Come Closer). Nuovamente il groove sporco, grungy, e questa volta è di fatto più che mai popolare: momenti di chitarra, in Relate, mantengono un profilo basso e cullato della scrittura arricchita dal piano. Airway Management poi, seppur ne sia il massimo esempio, accenna solo timidamente alla composizione decostruita. Mantiene infatti il giro break e ovviamente le percussioni, senza però mai portare il tutto all’estremo. Nel compromesso musicale, voluto dallo stesso Höppner, c’è ancora modo di lasciarsi andare in un istante convulsivo, cavernoso e occlusivo. Rising Overheads, infatti, è quanto più di generalmente conosciuto, già sentito, che più di ogni altra traccia racconta dei costumi e del mito del club.

Berlino e il Berghain si prestano a luoghi d’esame circa il mutamento culturale e il trapasso della tradizione. Intese quali aree di identificazione, di affiliazione divengono oggi laboratorio di personalità diverse, correnti culturali nuove. L’innesto di elementi non già preesistenti è percepibile, l’apporto del singolo invece tangibile. Proprio in disaccordo con quanto le tele di Hopper raccontano. Proprio in contrasto con quell’esistenza drammatica e precaria, in attrito con quell’uomo solo, ingobbito su se stesso ed incapace a comunicare, Höppner ci mostra invece il vano di un’automotrice vuoto, e all’interno del quale, mi piace credere, chiunque potrebbe esservi. Chiunque il quale però riesca ad apportare colori nuovi al paesaggio buio, e per anni marcato di nero, fuori dal finestrino.

Tracce consigliate: Mirror Image, Rising Overheads.